Town Spec Cargo Pants

Town Spec Cargo Pantsの製作過程を作図、仮縫い、サイズ展開、フルパターン、縫製、仕上げの順に平面の紙、一枚の布から服が出来るまでの工程を紹介します。

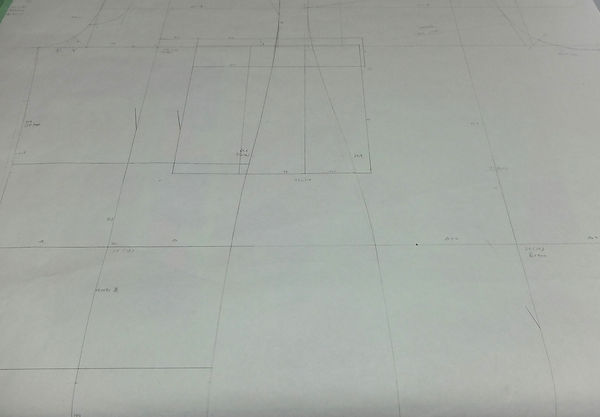

作図です。Lサイズを基準として大枠でシルエット、ポケット等の位置を書き込みます。ヒップ周りは米軍物を参考に作図しています。

先程の作図を上記のトワルという布に写し取り、形状を確認する事を仮縫いと言います。この仮縫いを着用して歪み、シルエット、仕様の位置などを確認していきます。ヒップ周辺は米軍物と同寸法で一度作ってみました。ゆとりがあり過ぎるので運動量を残して修正していきます。

2回目の仮縫いで修正した作図、仮縫いの画像です。脇部分でこれくらいの違いがあります。少しの差に見えますが、実際に履いた時のシルエットはかなり変わってきます。

仮縫いで修正点がなくなったら、新しく決めたシルエットに沿ってポケット位置などを修正し、服の裏の部分の設計図も書き込んで行きます。

作図を新しい紙に写し取り、その中へ縫製の手順などを記述した後、縫い合わせに必要な縫い代という余白を周囲に書き込み正式な型紙を製作する事を、フルパターンと呼びます。その後縫い代の際をカットします。この後フルパターンを使用して本番の生地でサンプルを制作し実際に履いて、動いてみないと分からない修正点を探します。

サンプル製作で修正が終わったらサイズ展開をしていきます。グレーディングと呼びます。S,Mサイズの寸法を決め、その寸法と合うようにLサイズを基準にピッチ方式という方法でS,Mサイズの各パーツをグレーディングします。

S、Mサイズにも縫い代をつけフルパターンを制作します。この後S、Mサイズ各1着づつサンプルを制作して、サイズ毎におかしな所がないか確認します。

サンプル制作に問題がなければ、量産に入って行きます。まず生地の裁断です。工場用の設備がないのでロータリーカッターで全パーツを裁断します。上記の写真で30着分になります。

今回使用する付属パーツ類です。先に準備できる物は、使用量をカットしてしておきます。

今回使用する糸です。30番と60番を各箇所によって使い分けます。メインは30番で縫製しています。60番は中厚の生地に使う事の多い番手です。数字が低くなるほど糸が太くなります。

量産では各パーツ毎に全着分、一気に縫製して行きます。またどのような縫製手順で縫えば最短で出来るのかを順序立てした工程分析表を作り、それに則って縫製していきます。

フラップから縫製して行きます。先にマジックテープを縫い付けておく事で、表から見た時にマジックテープが縫われている事が分からないようにする縫製方法を隠し縫いと呼んでいます。これはステッチが表に出ないので見た目がキレイである事と、糸が表から擦り切れてマジックテープが取れてしまう事を防ぐ効果があります。

中が表で端を縫い、フラップの角がキレイに出るように角をカットしておきます。

表に返して、ステッチで縫い止めたら完成です。

表から見ると、マジックテープが縫われていないように見えます。

フラップ以外も、小さなパーツはすぐ使用出来るところまで作って準備しておきます。

バックポケットを縫製して行きます。切り替え利用のフラップ付きポケット(シームポケット)という作りになっています。先にマジックテープのメスを縫い付けておきます。

パンツとヨークのポケット端を縫い繋げます。この二つのパーツのみで、ポケットになって行きます。

中が表で角を合わせて縫製し、ポケットを形成して行きます。

縫い端がほつれないようにロックミシンで、端を処理します。

表に返し、ポケット口にステッチを縫って行きます。この時ポケット口だけを縫わないと手が入らなくなるので、他のパーツは全て避けて縫製します。

ポケット口の完成です。

今度はヨークまで貫通させたステッチでポケット口の左右を縫い、ヨークとパンツを固定します。

裏から見たシームポケットです。ポケット自体は完成しましたが、縫い端を強化する為の閂ミシン止めとフラップ付けの工程が残っています。工程分析により、後で他の箇所と一緒に取り掛かった方が効率が良いので、ここでバックポケットの縫製は一旦終了となります。

脇ポケットを縫製して行きます。袋になる布に見返し、向布の2つのパーツを縫い付けておきます。この2つのパーツが脇ポケットのポケット口となって行きます。

袋布の裏側ににブランドネームを縫い付け、布用のインクを使用してスタンプを押します。

出来上がりを想定して、アイロンで折り目を付けておきます。

袋布とパンツ本体を繋ぎます。

折り返して、ポケットの形状にアイロンで整えたら、ポケット口にステッチを縫います。

袋布の端をステッチで止め、縫い端をロックミシンで処理します。

再び表から、上端とポケット口の止まりまでを裏まで貫通させて縫い止めます。

ここで脇ポケット自体は完成です。ポケット口に閂ミシン止めの工程がありますが効率化の為、後に一気に縫製して行きます。

膝裏に縫い付ける生地をアイロンで形成します。この仕様は擦れやすい膝部分を二重にして補強するもので、ダブルニーと呼ばれています。今回デザイン的に裏に生地を縫い付けるので裏ダブルニーという名称を付けています。

膝裏に補強生地をゆとりがないよう、縫い付けます。

前後のパーツを脇で繋げ合わせます。前と後ろでは裾までの長さに違いがあります。その違いの分量をイセと呼び、上記写真のように決めた範囲内でイセを分散させ縫製します。

端から1.2cmの所を縫製して前後をつなぎ合わせます。

縫い端にロックミシンをかけて処理します。

縫い代を前側に倒してアイロンし、表からダブルステッチ(0.2cm+0.6cm)で縫い止めます。

サイドポケットを縫製して行きます。タック分量を折込みステッチで縫い止めます。

マジックテープのメスを縫い付けます。

ポケット口を三つ折りにしてステッチで縫い止めます。

脇にサイドポケットを縫い付けて行きます。履いた時にポケット周りに歪みが起きないように、ゆとりを外に逃して位置を決めます。

逃したゆとり分量の位置が変わらないようにピンで止めてから縫製します。

サイドポケットを縫い付けたら、フラップを生地端から7mmの所に縫い付けます。

7mmの縫い代を半分にカットします。カットする事により、フラップを倒してステッチ止めする時に縫い代がキレイに収まります。

フラップを倒し、6mmの所をステッチで縫い止めてサイドポケットは完成です。フラップの前側の端を閂ミシン止めし、マジックテープ側からしか開閉出来ないようにして行きます。

閂止め用のアタッチメントを使用します。ここでフラップだけではなく、バックポケット口、脇ポケット口の左右合わせて10箇所を一気に閂ミシン止めして行きます。閂止めは糸番手60番を使用します。

閂ミシン止めをする事により、ポケット口など負荷がかかり易い箇所を補強することができます。

サイドポケットと同様に、バックポケットもフラップを生地端から7mmの所に縫い付けます。

7mmの縫い代を半分にカットします。

フラップを倒し、6mmの所をステッチで縫い止めてバックポケットは完成です。

裾を出来上がり線に合わしてアイロンで折り目を付けておきます。また印を付けた箇所に裾ヒモを通す為のホールを開けて行きます。

ボタンホール用の特殊なアタッチメントを使用します。

シャツなどに使用するボタンホール(ネムリ穴かがり)の形状で1cmのホールを作っておきます。糸番手60番を使用します。

前後の内股(股下)を1.2mmで縫い合わせ、縫い端をロックミシンで処理します。

ここで初めて筒状になります。

表に返し、縫い代を前側へアイロンで倒しておきます。

ダブル��ステッチ(0.2cm+0.6cm)で縫い止めます。この時筒状になっているので、僕の持っているミシンでは画像のように掘るように縫い進む方法になってしまうので、時間が掛かる箇所になります。

先程付けていた折り目を復活させ、裾を縫い止めます。

前ファスナー開きを縫製して行きます。ここがパンツの縫製の中で一番難しい箇所です。最初に作っておいた、前立てを左前に縫い付けます。

縫い付けた前立てをアイロンで割っておきます。

左足は表に返し右足は裏のままで、左足の中に右足を差し込み、股ぐりを縫製して行きます。

股ぐり、端から1.2cmの所をぐるりと前立てが付く所まで縫い付けます。

股ぐりの縫い端と、右前端をロックミシンで処理し、前立てが付いている際をハサミで左右切り込んでおきます。

最初に作っておいた天狗にファスナーを縫い付けます。

天狗を右前に縫い付け、表から切り込みを入れた位置までステッチで縫い止めます。

表にひっくり返してアイロンで形状を整えます。

左前端にス�テッチを先に縫っておきます。

ファスナーを閉じて出来上がりの位置を決め、前立てにピンで仮止めします。

他のパーツを避けて、前立てのみにファスナーを縫い止めます。

ここで左右にファスナーが固定されました。

端から4.2cmの所をステッチで縫い止め、前立てを固定します。

股ぐりを表からダブルステッチ(0.2cm+0.6cm)で縫い止めます。

閂ミシン止めで全ての重なった生地を裏まで2ヶ所貫通させて、天狗と前立てを固定させます。これで前ファスナー開きは完成です。

腰ベルトを縫製して行きます。ブランドネームを先に縫い付けて、内側に来る方の縫い代をアイロンで出来上がり線に折り目を付けておきます。

接着芯と呼ばれる、生地の裏に貼り付けて厚みや張りを出す副資材を、腰ベルトに使用する事が多いですが、今回は生地に元々張りがあり、厚みも出したくないので使用していません。

品質表示とサイズタグを合わせて仮止めしておきます。

パンツと腰ベルトを中が表で10mmで縫い合わせます。

縫い合わせた箇所をアイロンで割ります。

腰ベルトを表に返して品質表示とサイズタグを挟みながら、ぐるりと一周ステッチで縫い止めます。これで腰ベルトは完成です。

ボタンホール用アタッチメントで、ハトメ穴かがりの形状の2.1cmのホールを作っておきます。糸番手30番を使用しています。

ボタンを縫い付けて、定位置で閉じるか確認します。

最初に作っておいたベルトループを7ヶ所仮止めします。

ベルトループの上下端を閂ミシン止めで縫い止めます。

脇アジャスターを個別に作っておきます。

脇アジャスターを縫い止めます。

裾ヒモを75cmづつにカットして、個別に形成しておきます。

ヒモ通しを使って、裾ヒモをクロスに通して行きます。クロスに通す事によりホール付近だけが絞れるので、解いた時に元の形に戻しやすくなります。

左右に裾ヒモを通したら全行程が完了です。